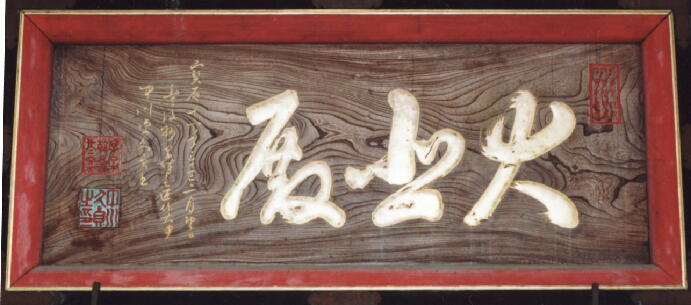

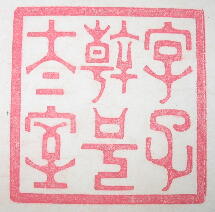

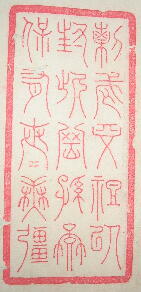

| ≪表≫ 宝暦十一年辛巳二月望日 豊後州岡城主匠作大尹 中川源久貞書 ※匠作大尹〔しょうさくたいいん〕 =唐の官職名で日本に当ては めると修理大夫のこと |

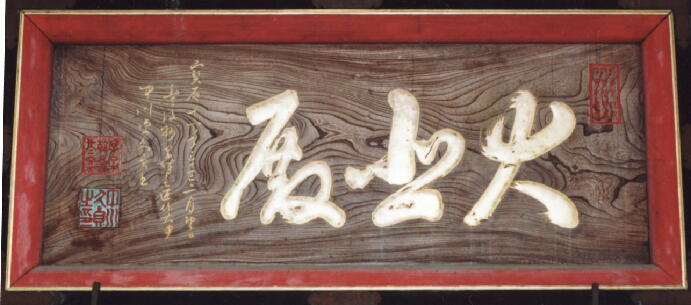

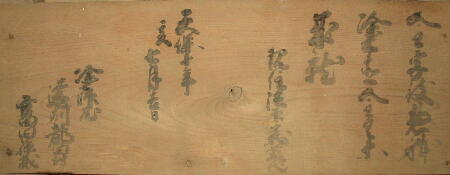

≪裏面≫ バン 額 江戸南八丁堀 中川修理太夫殿邸 加治嘯翁源光輔 當国八名郡橋尾村(現在の豊川市橋尾町) 板施主竹生 荘三良 同 安兵衛 同 九良右衛門 当村白井奥右衛門 キリク 宝暦十二壬午歳五月十七日 蘇悉地院財賀寺 住持法印上人昶如記焉 |

≪裏面追加板≫ 金字致惣躰 塗直金具等 成就 現住法印義英代 天保十年 亥七月吉日 塗師屋 遠州都田村 富田孫蔵 |

| |

|

(訓読) 烈武の先祖は、以て此の岡に封ぜらる。孫は保有せんことを要す。 世々(よよ)無彊たれ。 ※烈武は激しい武勇。無彊は無疆と同じで、無限の意。 |

|

|

|

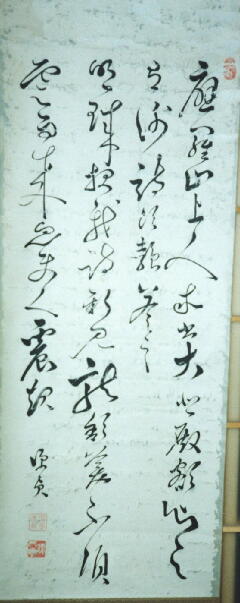

| 更字子幹 | 応羅山上人求、書大悲殿額与之、 有謝詩、次韻答之 明珠報我詩 新見龍頷美 不須 雲雨来 忽使人震起 源貞 (訓読) 羅山上人の求めに応じ、大悲殿の額を書して之に与ふ、 謝詩有り、韻を次ぎて之に答ふ 明珠、我が詩に報ず 新たに見る、龍頷の美なるを 雲雨の来たるを須(もち)ひず 忽ち人をして震起せしむ |

言不□達 |

| 源久貞 |

|

|